太らない食習慣を身につける!大人の適正ダイエット

“時間栄養学”を学ぼう

ダイエットを効果的に行うには、食べる物だけでなく、

食べる時間を考えることも大切です。

時間栄養学を知れば、ダイエットのコツが分かります。

体内時計を意識して食生活を見直そう

私たちの体には〝体内時計〟がセットされています。この時計をコントロールしているのが〝時計遺伝子〟という時間を感知する遺伝子です。

例えば、〝夕方に測った体温は朝よりも高い〟ことはよく知られています。これがまさに時計遺伝子の働き。体温だけでなく、血圧やコレステロール、ホルモンなどにも時計遺伝子が影響し、1日の中で規則を持った変化をしています。

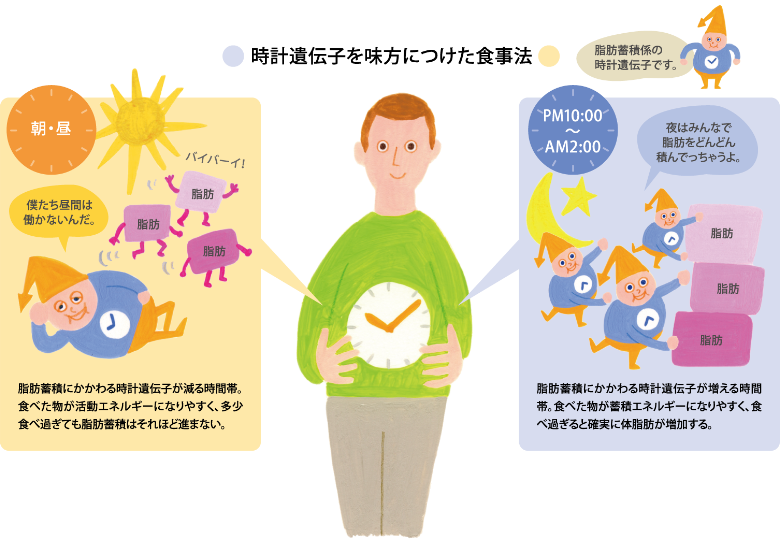

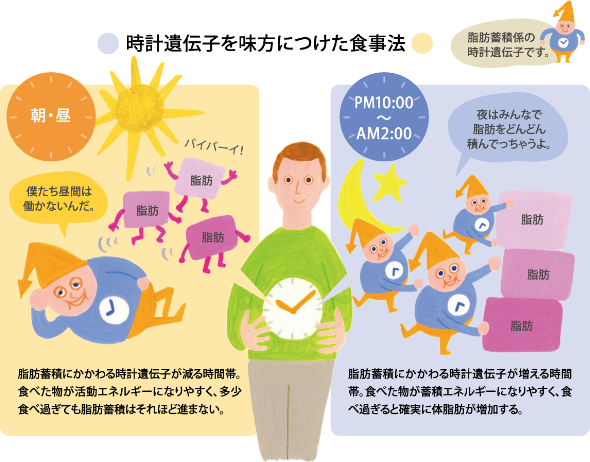

この働きを食生活に生かしたのが〝時間栄養学〟です。時計遺伝子の中には体内の脂肪蓄積にかかわる遺伝子があります。この遺伝子は朝・昼は量が減り、夜10時から午前2時の間に増えるという性質を持っています。

この性質を食生活に利用すると、昼間は多少食べ過ぎても脂肪は蓄積されにくく、逆に、夜10時以降に食べてしまうと、脂肪として蓄積されやすいということになります。体内時計のメカニズムから見ても、夜遅くの食事は、やはり太りやすいといえるのです。

実は体内時計は、地球の自転リズムの24時間よりやや長く設定されています。そのために1日ごとにリセットし、ズレを修正する必要があります。リセットボタンとなるのは、朝に光を浴びることと、朝食を食べること。これがないと体はずっと夜の状態のままです。

「確実にリセットボタンを押すために、朝食でタンパク質を摂ることが大切」と田中先生は言います。

時間栄養学的に見た理想の食事時間は、朝食が朝6時から7時前後。夕食は朝食から12時間前後の午後6時から7時に食べ、昼食は朝食と夕食の間である正午から午後1時となります。

規則正しい生活、体内時計に適った食生活を心がけることが、ダイエットの近道になります。

やせるコツは“時間”にあった!?

どんな時間に、どんな物を食べると体によくて太らないか?

時間栄養学を生かしたダイエットのポイントを紹介します。