ちょっと高めから要注意 高血圧対策

高血圧になる原因は?

A. 遺伝や生活習慣加齢など

高血圧の原因は遺伝による場合が6割、生活習慣が4割といわれています。高血圧を招く主な生活習慣は、次の通りです。

●塩分の過剰摂取

●肥満

●ストレス

●喫煙

●飲酒

その他、腎臓病やホルモン異常など、別の病気が関与している場合があります。

また、Q1コラムでも説明した通り、年齢を重ねるごとに血圧は上昇傾向にあります。現在、高血圧の人は全国に4300万人いるといわれ、特に65歳以上では7割以上、75歳以上では8割以上が該当します。日本人に高血圧患者が多い背景には、塩分摂取量の多い食文化が影響しています。

高血圧の主な原因

-

遺伝

-

塩分の過剰摂取

-

肥満

-

ストレス

-

喫煙

-

飲酒

-

その他の病気

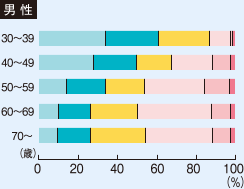

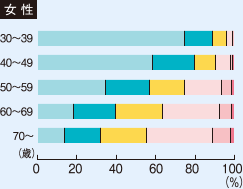

性・年齢別 血圧値の割合

- ■ 至適血圧

- ■ 正常血圧

- ■ 正常高値血圧

- ■ I度(軽症)高血圧

- ■ II度(中等度)高血圧

- ■ III度(重症)高血圧

厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査」より

病院ではどんな治療をするの?

A. 生活習慣指導と薬物療法の2本立て

高血圧と診断された場合、生活習慣の改善と同時に、早めに内科または循環器内科を受診しましょう。

病院では、初めに血圧値と年齢、生活習慣病の有無、肥満、遺伝など、心血管疾患の危険因子の数や内容によってリスクの程度を判断します(下図参照)。

高リスクの場合、すぐに降圧薬による治療が行われますが、それ以外の場合については、まず生活習慣の改善を指導し、必要に応じて薬物療法を行っていきます。

高血圧は、放置している期間が長くなるほど治りにくく、動脈硬化や心疾患などの合併症が起こる可能性が高まりますので、早めに受診しましょう。

リスクの程度と治療内容

血圧値と心血管疾患のリスク

65歳以上

喫煙

脂質異常症

肥満(BMI 25以上、特に腹部肥満)

家族に50歳未満で心血管疾患を発症した人がいる

糖尿病

脳血管疾患の既往

非弁膜症性心房細動

蛋白尿のある慢性腎臓病(CKD)

| 高値血圧 130〜139/ 80〜89mmHg |

I度高血圧 140~159/ 90~99mmHg |

II度高血圧 160~179/ 100~109mmHg |

III度高血圧 ≧180/ ≧110mmHg |

|

| リスク第一層 予後影響因子がない |

低リスク | 低リスク | 中等リスク | 高リスク |

| リスク第二層 年齢(65歳以上)、男性、脂質異常症、喫煙のいずれかがある |

中等リスク | 中等リスク | 高リスク | 高リスク |

| リスク第三層 脳心血管病気既往、非弁膜症性心房細動、糖尿病、蛋白尿のあるCKDのいずれか、またはリスク第二層の危険因子が3つ以上ある |

高リスク | 高リスク | 高リスク | 高リスク |

……概ね3カ月の生活習慣の改善と非薬物療法の後、十分な降圧がなければ生活習慣の改善と非薬物療法を強化する

……概ね1カ月の生活習慣の改善と非薬物療法の後、十分な降圧がなければ生活習慣の改善と、非薬物療法の強化と薬物療法を開始する

……ただちに薬物療法を開始する

生活習慣で本当に血圧を下げられるの?

A. 生活習慣の改善が最も重要です

血圧対策には、第一に生活習慣の改善が大切です。正常高値血圧を含め、軽度であれば多くの場合、生活習慣の改善によって血圧の改善が見込めます。これは、遺伝が原因にある場合も同じです。

また、「薬をのみ始めると一生続けなくてはいけない」といった思い込みから、受診を少しでも先送りにしようとする人がいますが、たとえ薬物療法が必要になった場合でも、軽度の段階であれば服薬と同時に生活習慣の改善に取り組むことで、薬の量の軽減や、休薬が可能です。実際、1年以上正常血圧を保ち、なおかつ生活習慣が改善できていればI度高血圧の場合で約25〜30パーセント、II度の場合でも約10パーセントの人が薬をやめることができます。

血圧を下げるには生活習慣の改善が第一

軽度のうちに服薬と同時に生活習慣の改善に取り組むことで、服薬をやめることができる。

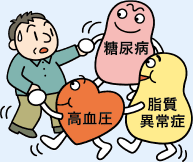

生活習慣病と高血圧の関係は?

-

肥満は高血圧の発症率を高めることが分かっています。肥満でない人と比べ、そのリスクは2~3倍です。また、肥満の人が1kg減量すると、血圧は約2mmHg下がることからも、生活習慣病と高血圧は密接な関係にあるといえます。高血圧になると糖尿病、脂質異常症も発症しやすく、併発すると臓器障害になる確率が倍増します。生活習慣病と高血圧は、併せて改善に取り組みましょう。