飲み過ぎは脂肪蓄積のもと! 肝臓とお酒の関係

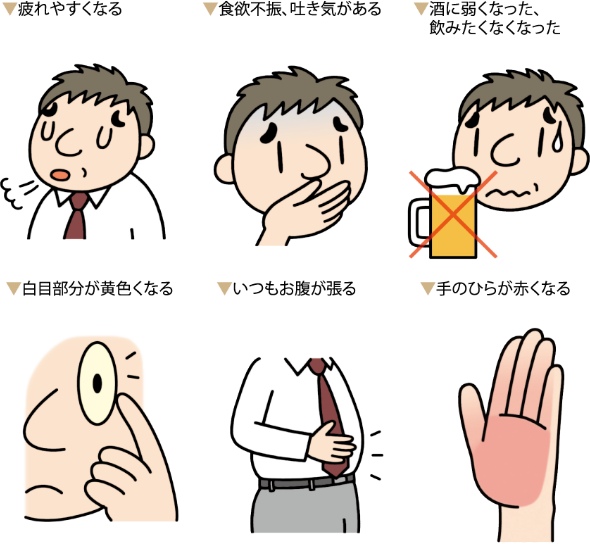

Q3飲酒で肝臓が疲れると、どんなサインが出るの?

A. 酒に弱くなる、疲れやすい、食欲不振など

肝臓の疾患は、初期段階ではほとんど症状が現れません。検査値に異常が少しでも見られたり、症状が現れたりする場合には、疾患がすでに進んでいる可能性も。普段の生活の中で次のようなサインを感じたら、肝臓トラブルの疑いがあります。

- ●疲れやすくなる。

- ●食欲不振、吐き気がする。

- ●酒に弱くなった、飲みたくなくなった。

- ●白目部分が黄色くなる。

- ●お腹が張る。

- ●手のひらが赤くなる。

- ●赤ら顔になる。

また、飲み過ぎると下痢を起こす場合もありますが、これはアルコールが膵臓に悪影響を与えていることもあります。その他にも、アルコールは胃粘膜を傷つけ、炎症を起こして胃炎や胃潰瘍を招く原因にもなります。特に日頃から強い酒を好んで飲む人は、膵臓や胃腸のトラブルにも留意しましょう。

肝臓からのSOSサイン

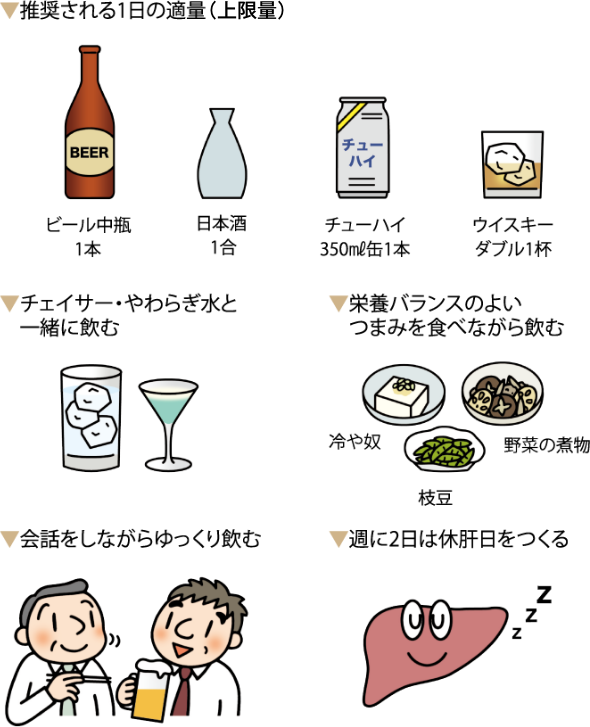

Q4肝臓に負担をかけずに酒を飲むには?

A. 適量を知り、水・野菜を摂取しながら酒を飲む

酒にはリラックス作用や血行促進作用など有益な働きもたくさんあります。適度な量を守っていれば、酒は寿命を延ばす「百薬の長」であることも事実です。肝臓に負担をかけない酒の適量をよく知っておきましょう。

『健康日本21(※)』で推奨されている1日の適量は次の通りです。

- ●ビール

- 中瓶1本

- ●日本酒

- 1合

- ●チューハイ(アルコール度数7パーセント)

- 350ミリリットル缶1本

- ●ウイスキー

- ダブル1杯

そして、飲み方を少し工夫するだけで、肝臓への負担を少なくすることができます。

- ●強い酒は、水と交互に飲む(チェイサー・やわらぎ水)。

- ●タンパク質・ビタミン・食物繊維を含む食品をつまみにする

- ●なるべく会話をしながらゆっくり飲む。

- ●週に2日は休肝日をつくり、肝臓を休ませる。

食物繊維を多く含む食品は、アルコールの吸収を緩やかにします。飲酒時には、野菜をたっぷり食べ、高カロリーの物を控えると、脂肪肝を防ぎ、肝臓への負担を減らすことができます。

※厚生労働省が推進する、健康長寿と生活の向上を目的とした健康づくり運動。

肝臓をいたわる酒の飲み方

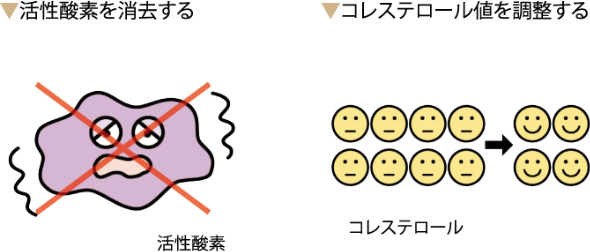

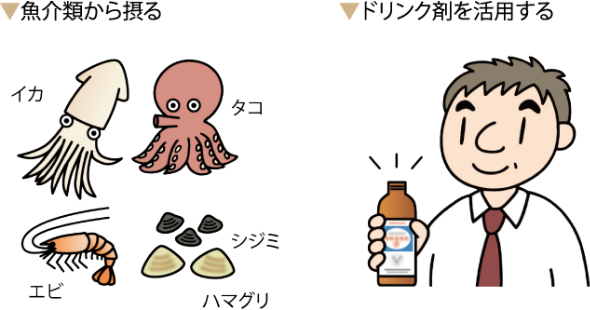

Q5肝臓によいと注目の食品は?

A. 肝臓を守るタウリンを積極的に摂りましょう

タウリンは、脳や血液、心臓、肝臓などに存在するアミノ酸の一種。高血圧や糖尿病、動脈硬化の予防、疲労回復など、生命を維持する様々な効果があります。特に肝臓には次の様に働きます。

- ●細胞を傷つける活性酸素を消去し、脂肪肝を予防する。

- ●胆汁の分泌を促し、過剰なコレステロールを排泄する。

- ●肝臓の細胞を保護する。

- ●アミノ酸としてタンパク質の合成を改善する。

タウリンは、魚介類に多く含まれています。特に左下イラストの様なイカ、タコ、エビやハマグリ、シジミなどの貝類に豊富であるため、これらの食品を積極的に摂りましょう。食事からでは十分に摂取できない場合は、タウリンが配合されたドリンク剤で摂取するのも一案です。飲酒の習慣がある人は、タウリンを1000ミリグラム含むものなら1日1本、酒を飲む前に利用するとよいでしょう。

高脂肪、高カロリー食は、肥満を招きます。さらに蓄えた脂肪はアルコールの代謝を阻害し、肝臓のトラブルにつながります。規則正しく栄養バランスのよい食生活を心がけることは、肥満を解消し、肝臓を守ることにもなるのです。

タウリンの肝臓での働き

タウリンの効果的な摂取方法

Q6飲み過ぎた時はどうすればよい?

A. 痛みがある、意識がない場合はすぐに病院へ

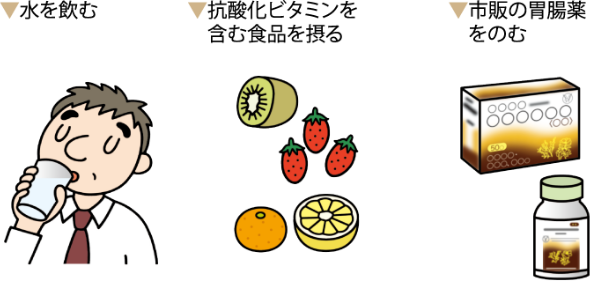

飲み過ぎた時には、体内に巡るアルコールとその代謝産物を速やかに薄めて体外に排出することが大切です。有効なセルフケアは次の通り。

- ●血中からアルコールを排出するため、水をたくさん飲む。

- ●抗酸化ビタミンを多く含む食品を摂る(アルコール分解時に発生する活性酸素を抑える)。

- ●健胃や胃粘膜を修復する作用のある市販の胃腸薬をのむ。

また次の様な症状が現れた場合は、重篤な障害を招くこともあるため、救急隊を要請するか、早急に病院を受診することが必要です。

- ●お腹や背中に痛みがある(急性膵炎や胃炎の疑い)。

- ●嘔吐がなかなか止まらない(急性アルコール中毒)。

- ●呼びかけに答えない。尿失禁、便失禁がある(中枢神経の異常)。

病院では症状の程度に応じて処置を行います。点滴で血中のアルコール濃度を低下させたり、尿中への排泄を促したり、さらにはアルコールによって生じた肝細胞のダメージを軽減します。

体脂肪が多く、筋肉量が少ない人はアルコール代謝の面で不利です。普段から運動で筋肉量をアップしておくと、アルコール代謝に有利に働きます。

飲み過ぎた時のセルフケア

こんな場合はすぐに受診を