エイジングと生活習慣病対策に! 今から始める血圧ケア

高血圧は日本人が最もかかりやすい生活習慣病。特に、塩分を過剰に摂取しがちな現代の食生活においては若い頃からの対策が必要になっています。加齢と共に血圧は上がる傾向にあるため、高血圧は他人事ではありません。全世代で取り組むべき血圧ケアをご紹介します。

東京女子医科大学 東医療センター内科 教授

渡辺尚彦 先生

わたなべ・よしひこ 1978年聖マリアンナ医科大学医学部卒業。84年同大学院博士課程修了。医学博士。自ら連続携帯型血圧計を身につけ、24時間、365日血圧を計測し続けて27年以上。連続血圧測定の世界記録を更新中。近著に『血圧を下げる最強の方法』(アスコム)など多数。

全ての年代で高血圧の予防対策を

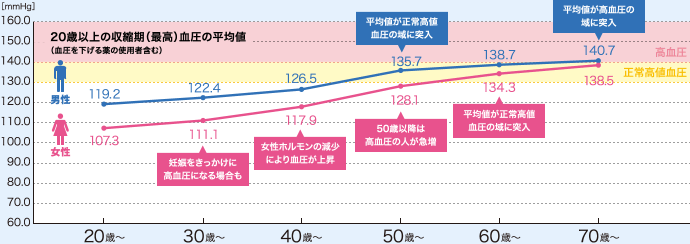

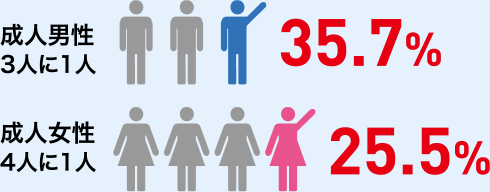

世界の中でも特に日本人に多く見られる高血圧。生活習慣病の中でも最も多い疾患で、厚生労働省が発表した「平成24年国民健康・栄養調査」によれば、20歳以上の男性では約3人に1人、女性では約4人に1人が、収縮期(最高)血圧140mmHgを超える高血圧となっています。

高血圧とエイジングは深い関係にあり、その境目となるのが40歳だといいます。「40歳を過ぎると男女共、血管の老化により少しずつ血圧が上がる傾向に。女性は、血管の老化を防ぐ働きのある女性ホルモン、エストロゲンに守られているため、男性よりも老化の進行は遅いのですが、更年期を迎えるとエストロゲンが減少し、高血圧になる人が増えます」と渡辺尚彦先生。エストロゲンは20代をピークに分泌量が減り、更年期以降はほとんど分泌されない状態に。事実、女性の高血圧は50代で急増しています。

高血圧には生活習慣も大きく影響します。「若い頃から塩分過多な食事が習慣になっていると、40歳を過ぎて急に血圧が高くなることも。特に、外食のメニューには塩分を濃くすることでおいしいと感じさせる物が多く、子どもの頃から外食の味に慣れてしまうと、将来の高血圧にもつながりかねません」。

こうなると、高血圧の予防対策は、子どもの頃から始める必要があるといえそうです。少なくとも、家庭で作る料理は塩分への配慮を。それが現在、そして将来の、自身や家族の健康を守ることにつながるのです。

40歳以降、血圧は上昇傾向に!

日本人に多い高血圧

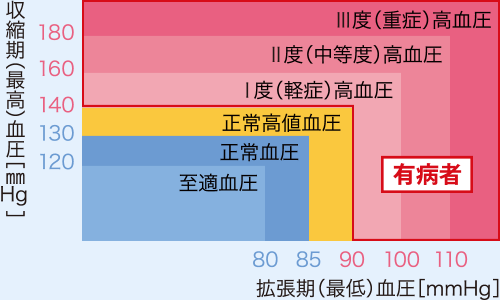

高血圧の分類

収縮期(最高)血圧が140mmHg以上、拡張期(最低)血圧が90mmHg以上の人は「高血圧」で、治療が必要。「正常高値血圧」の域は高血圧ではないが、正常血圧ともいえない。

こんな生活習慣に注意!

-

外食が多い

特に注意!10~20代の男女濃い味で誘惑する外食の味に舌が慣れてしまうと、将来、高血圧の道をたどることに。塩分控えめ習慣は早くから始めるべし!

-

運動不足

特に注意!30代女性運動は血液の循環をよくし、血圧を下げる効果がある。30代の女性は特に運動不足気味※1。将来の高血圧予防に運動習慣を!

-

喫煙習慣

特に注意!30代男性たばこを1本吸うと10~20mmHgも血圧が上昇し、その状態が15分以上続くとも。1日中たばこが手放せない人は、常に血圧が高いことに。

-

睡眠不足

特に注意!40代女性睡眠時間が短いと、血圧が高い状態が続いてしまう。7時間前後は眠るのが理想。睡眠時間が最も短い40代女性※2は特に気をつけたい。

-

肥満あるいは肥満気味

特に注意!40代男性肥満は高血圧の要因。肥満の人はインスリンの働きが悪く、インスリンを過剰に分泌してしまう。この過剰分泌が血圧を上げる結果に。

-

ストレスが多い

特に注意!50代女性ストレスが高まると交感神経が活発になり、血管が収縮して血圧を上げてしまう。何かと悩み多き50代女性はストレスケアに励もう。

-

外食や飲酒の機会が多い

特に注意!50代男性飲酒後1~8時間は血圧が下がるが、その後は逆に上昇。適量ならよいが、飲み過ぎはタブー。お酒のつまみも塩分が多いので注意を。

※1 厚生労働省「平成24年国民健康・栄養調査」より

※2 総務省「平成23年社会生活基本調査」より

血圧が高いとなぜよくないの?

血圧はなぜ上がったり下がったりするのか? そもそも血圧とは何なのか? 高血圧になると何が怖いのか? 血圧に関する基礎知識をお伝えします。

24時間変動し続ける血圧のメカニズム

まず、血圧が上下する仕組みについて解説します。血液の通り道である血管を「ゴムホース」、心臓を「ポンプ」にたとえ、ポンプに圧力をかけ、水を送り出す様子をイメージしてみましょう。血圧とは、ホースの内壁にかかる水圧にあたり、心臓から送り出された血液が、血管壁に与える圧力のことをいいます。

圧力が強過ぎると血管壁にも負担がかかってしまいます。これが高血圧です。一方、低血圧は、圧力が弱過ぎて水がホースの最後まで送られない状態です。圧力が強過ぎるのもよくないですが、弱過ぎても血液が全身に行き渡らないため問題です。

血圧は常に変動しています。1日の中では起床時から上がり始め、日中は高い状態が続きます。そして夜に向かって徐々に下がり、睡眠中には最も低くなります。これを日内変動といいます。

27年にわたり、24時間、365日血圧計を身につけている渡辺先生。「血圧はちょっとしたことで上下します。前日にラーメンなど塩分の多い物を食べたり、お酒を適量以上飲んでしまったりした翌日は、確実に血圧は上がる。心理状態の影響も受け、緊張している時や強いストレスがかかっている時も上がります」。

血圧には収縮期(最高)血圧と拡張期(最低)血圧とがある。収縮期血圧は、心臓が全身に血液を送り出すために収縮する、最も圧力がかかる時。拡張期血圧は、血液が送り出された後に、心臓が拡張する時の血圧にあたる。

高血圧の状態が続くことが怖い

強い水圧をかけ続けるとゴムホースの劣化が早いのと同じように、血圧が高い状態が続くと、血管も傷みやすくなってしまいます。健康な血管は弾力性に富んでいますが、血管が傷つくとそこにコレステロールなどがたまり、血管壁が厚くなったり、硬くなったりして、弾力性を失ってしまいます。これが「動脈硬化」といわれる状態です。

動脈硬化が進むと血液が流れにくくなり、さらに血圧が高くなるという悪循環を生み出します。その結果、脳卒中などの脳血管疾患、心筋梗塞などの心疾患、腎機能の低下など重篤な病気を引き起こすリスクが高くなります。

それにもかかわらず、高血圧には自覚症状が全くありません。そこが怖いところで、「サイレントキラー」ともいわれるゆえん。「血圧が上がり過ぎると頭痛やめまいがするなどの説もあるようですが、それは違います。頭痛により血圧が上がったのであり、あくまでも頭痛という症状が先。高血圧の自覚症状はないと思ってください」。

高血圧の原因には、遺伝的要因と、食事や運動などの環境要因があり、両方が重なり発症するケースが多く見られます。中でも最近では肥満による高血圧が増加傾向に。高血圧予防には、まず太らないことも大切です。

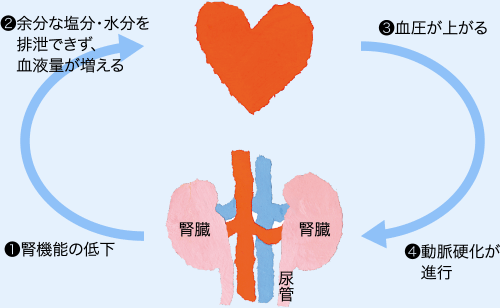

腎機能と高血圧の関係

腎臓には、食事で摂った余分な塩分を水分と共に尿として排泄する働きがある。腎臓の働きが悪くなると余分な塩分と水分を排泄できず、体液の塩分濃度を下げようとするために血液量が増え、それにより血圧は高くなる。血圧が上がると、毛細血管のかたまりである腎臓には動脈硬化が起こりやすくなる。動脈硬化が進行すると、血液に含まれる栄養が細胞に運ばれず、腎臓の細胞が破壊され、腎機能が低下するという悪循環に陥ってしまう。