定期検査で早期発見 糖尿病の合併症

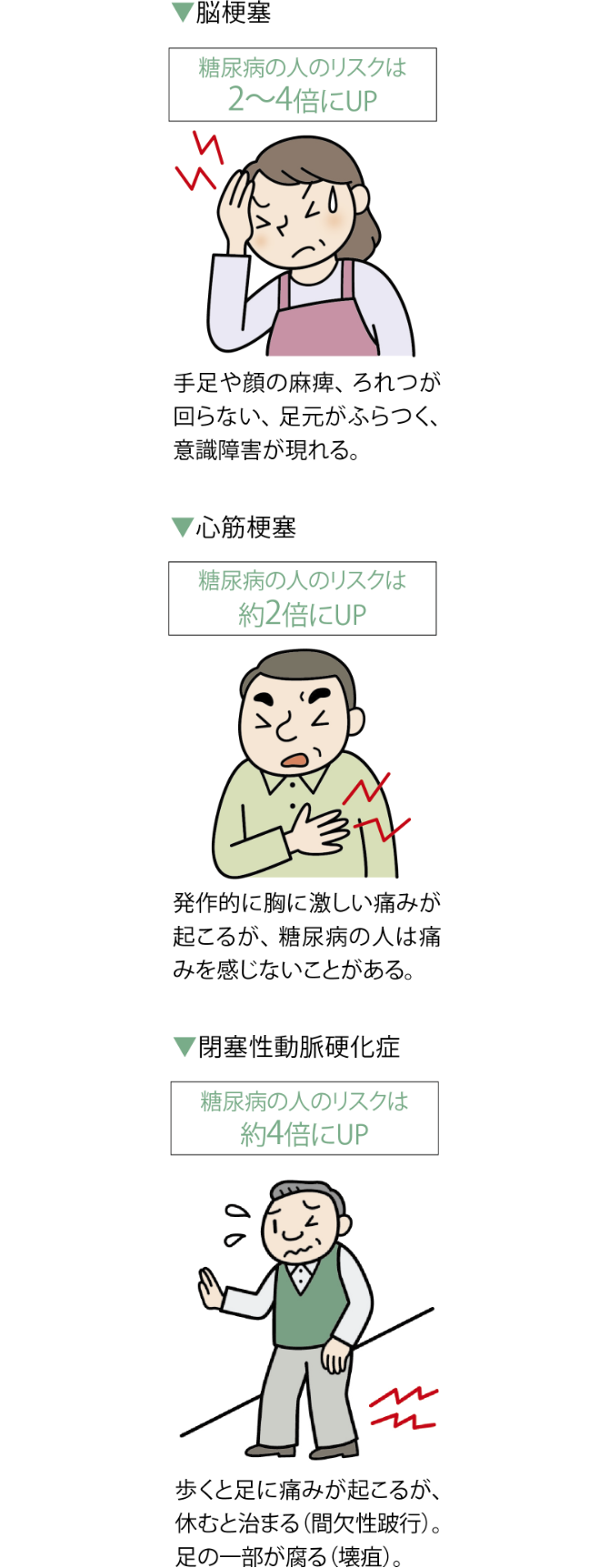

Q3糖尿病網膜症の検査は?

A. 精密眼底検査を定期的に受けましょう

糖尿病網膜症は、糖尿病にかかって数年~10年程度で約4割の人が発症するといわれています。高血糖により網膜の毛細血管が障害され、「単純網膜症」、「増殖前網膜症」、「増殖網膜症」と進行しますが、自覚症状が現れにくいのが特徴です。視界が不鮮明になる、視野が欠ける、目の前に黒い点がちらつく(飛蚊症)などの症状が見られる時にはすでに「増殖網膜症」にまで進行し、網膜剥離から失明を招くこともあります。

初期の単純網膜症の段階で血糖コントロールを行えば、症状が改善することもあります。早期発見のために、半年から1年に一度は、網膜の状態を調べる精密眼底検査を受けましょう。

糖尿病網膜症の精密眼底検査

糖尿病網膜症の進行と症状

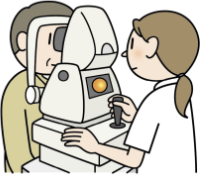

Q4腎機能の検査は何が必要?

A. 「尿アルブミン検査」を定期的に受けましょう

“沈黙の臓器”ともいわれる腎臓は、初期症状が現れないため、症状が現れて気づいた時はすでに腎機能の大半が失われているという事態に陥りがちです。

腎臓の障害が進むと、血液中に含まれるタンパク質が尿中に排泄されるようになります。糖尿病患者は、発症から15~20年でタンパク尿が出るようになりますが、タンパク尿が出始めると急速に腎機能が低下し、5年で約6割の患者が腎不全に至ります。

そのため腎症の早期発見には「尿タンパク検査」では不十分。タンパク尿が出る前に尿中に微量に出始めるアルブミンの検査が必要です。糖尿病の人は、尿タンパク検査が陰性でも、糖尿病の進行に合わせて3カ月から半年に一度「尿アルブミン検査」を必ず受けましょう。

ちなみに「血清クレアチニン検査」は、透析治療が必要となる腎不全にまで進行しないと数値に異常が現れないため、早期発見には向いていません。

検査で発見できる腎機能の低下と症状

Q5太い血管の合併症を検査するには?

A. MRIやCT検査などで発見できます

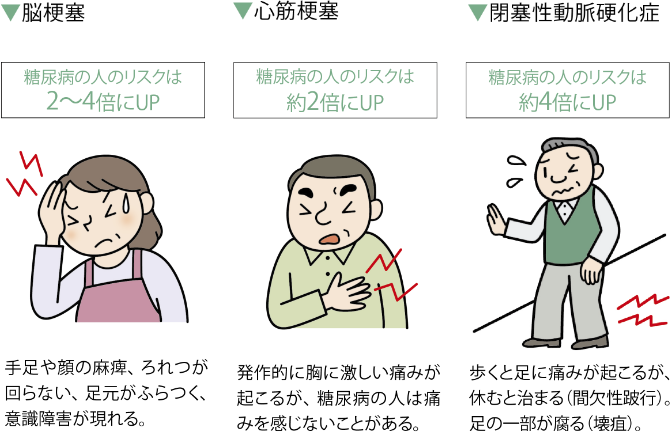

糖尿病の発症から年月が経つと、細い血管(毛細血管)だけでなく、脳や心臓、足の太い血管(動脈)も弾力がなくなり、詰まりやすくなります(動脈硬化)。特に糖尿病の人に多く見られる病気は、次の3つです。

- ●脳梗塞

- 脳の動脈が詰まって起こる。発作が起こると突然、手足・顔面の麻痺や、言語障害、意識障害が現れる。糖尿病でない人に比べて2~4倍のリスクがある。

- ●心筋梗塞

- 心臓の冠動脈が詰まって起こる。発作的に激しい胸の痛みが起こるが、糖尿病の人は痛みを感じにくいため発見が遅れやすい。息切れや体のむくみで気づくこともある。糖尿病でない人に比べて約2倍のリスクがある。

- ●閉塞性動脈硬化症

- 足の動脈が詰まって起こる。足のしびれや冷え、歩くと足に痛みが起こりしばらく休むと治まる間欠性跛行や、潰瘍、壊疽が起こる。糖尿病でない人に比べて約4倍のリスクがある。

早期発見のためには、それぞれ次の検査が必要です。

- ●MRI検査

- 脳血管の梗塞を調べる。

- ●冠動脈CT検査

- 心臓血管の狭窄を調べる。近年まで心臓カテーテル検査が必要だった。

- ●足関節上腕血圧比(ABI)

- 足首と腕の血圧を測り、動脈の狭窄や血管年齢を調べる。

太い血管に起こる糖尿病の合併症